| Blues |

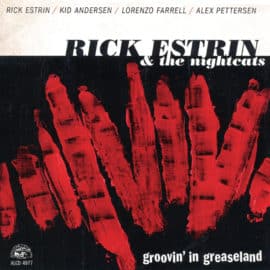

Bien que personne n’oserait en dire autant du jazz (quoique), certains ‘pisse-vinaigre’ prétendent que le blues serait devenu une langue morte. Faute de réels créateurs, et la faute aussi à ces contingents de perroquets savants qui recyclent les mêmes standards depuis un bon demi-siècle. Certes, et si on veut, mais comment expliquer alors la récente moisson de nouveaux talents originaux (Selwyn Birchwood, Jarekus Singleton, au hasard) qui se bousculent ces temps-ci pour prendre la relève d’un genre réputé moribond? Ce débat s’avérant le plus souvent aussi stérile que celui portant sur la mort du rock, la seule question qui vaille est la suivante: qu’est-ce qui perpétue de nos jours le frisson originel? Celui qu’on ressentit la première fois qu’on entendit le Wolf, Muddy, Elmore James, Van Morrison ou les Flamin’ Groovies. Ah, là, c’est sûr, on fanfaronne moins, car quatre à cinq décennies d’audiophilie ne rendront jamais leur virginité à des tympans aussi blasés qu’une mère maquerelle… À cette dichotomie radicale entre sang neuf et vieilles marmites, Rick ESTRIN a depuis longtemps trouvé la parade: il ne cesse de combiner les deux. Après trente ans aux côtés de son pote Charlie Baty (au sein de Little Charlie & The Nightcats), il sait ce que turn-over veut dire, car ces deux-là en ont blanchi sous le harnais, des sections rythmiques. Mais quand ce fut le tour de Charlie de tirer sa révérence, Rick se trouva confronté à un défi plus problématique encore. Un peu comme pour Lee Brilleaux au temps où les ultimes membres originels de sa formation le lachèrent en rase campagne, c’était un cas de “dive or die” (nage ou crève). Heureusement, la constance du bonhomme et la confiance qu’il suscite lui valurent de prolonger sans accroc son contrat sur Alligator. Ses actionnaires n’eurent pas à le regretter, puisque voici déjà la troisième livraison studio des Nightcats nouvelle formule. On ne change plus une équipe qui gagne: Kid Andersen, leur nouveau sorcier des six cordes, les accueille cette fois dans son studio-maison (là où Rockin’ Johnny accoucha l’an dernier d’un superbe album). Le multi-instrumentiste Lorenzo Farrell assure toujours les claviers, et le norvégien Alex Pettersen en fait autant derrière les fûts. Mais aussi performants que ces trois-là demeurent, l’huile, le kérosène et le ventilateur de cette belle mécanique résident toujours dans la carcasse dégingandée de cet olibrius d’ESTRIN. Comment pourrait-il en être autrement? Non seulement, il compose 80% de leur répertoire (ce lascar est un puits de malice, autant qu’une encyclopédie sur pattes du blues urbain), mais son jeu d’harmonica devrait en outre être classé au patrimoine immatériel de l’humanité. Ajoutez à cela une gouaille inextinguible pour commenter tongue-in-cheek nos temps troublés, et dès la plage d’ouverture (un shuffle irrépressible, drivé à l’harmo chromatique), on sent que ces gars sont revenus bouter le feu sacré. Sur un mode quasi-rockab’, “Dissed Again” rappelle que l’on entendit pour la première fois ce bon vieux Rick sur un album de Roy A. Loney (ex-lead singer des Groovies), tandis que “Tender Hearted” emprunte le mode mineur si cher à Otis Rush, et que “I Ain’t All That” reprend les choses là où Howlin’ Wolf les avait laissées. “MWAH!” est un instrumental signé Andersen, dans la ligne de ceux par lesquels Freddie King entama sa carrière, et “So Long” un autre à l’harmo, sur un beat typiquement louisianais. Comme le signe d’emblée ESTRIN, “le blues ne va nulle part”. Forcément, puisqu’il n’est jamais réellement parti.

.

Patrick Dallongeville

Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder

.