| Blues |

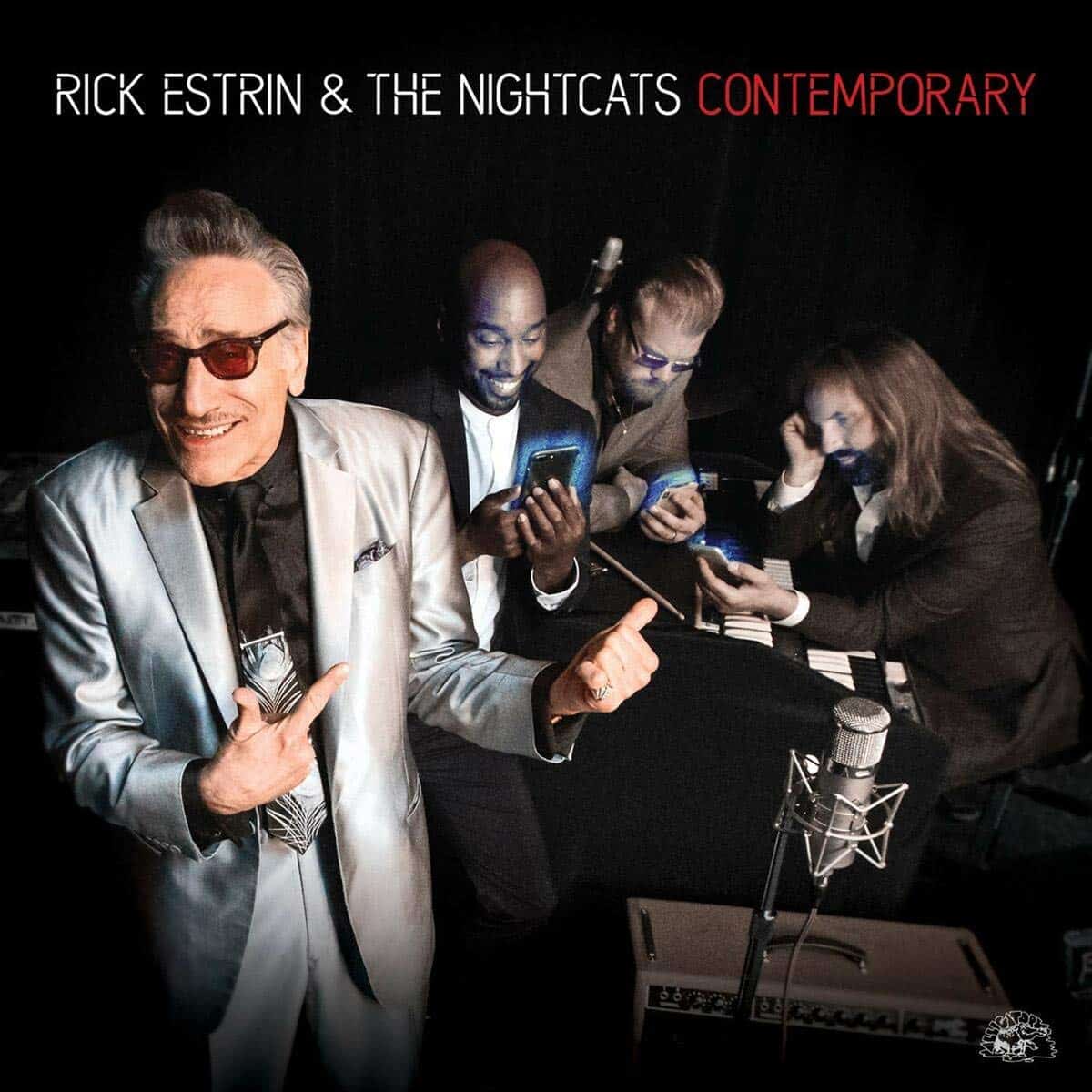

Quand, après plus de trois décennies d’une complicité sans autres équivalents dans le blues que celles qui unissaient Buddy Guy à Junior Wells, Sonny Terry à Brownie McGhee, ou encore Sam Myers à Anson Funderburgh, Charlie Baty décida de quitter la formation à laquelle il prêtait (outre sa guitare) son prénom, chacun en déduisit le glas de l’un des groupes majeurs de San Francisco. Mais tandis que l’on rangeait déjà aux archives les riches œuvres de Little Charlie & The Nightcats, leur autre co-leader ne l’entendait pas de cette oreille. C’est sous le vocable translucide de Rick Estrin & the Nightcats que celui-ci entreprit donc en 2009 de poursuivre l’aventure. Le pari était osé, même si ce brave Rick demeurait en pleine possession de ses vastes capacités. Frontman et vocaliste au jeu de scène aussi facétieux que fédérateur, le bougre se double également d’un parolier à la faconde irrépressible, et à l’humour dévastateur. Mais il est avant tout l’un des harmonicistes les plus doués, cultivés et inventifs que le blues contemporain ait enfantés. Cependant, qui aurait bien pu chausser les souliers vernis du regretté Charlie, au poste vacant de guitariste extraordinaire? Contre toute attente, la perspicacité d’Estrin fit mouche quand il jeta son dévolu sur le Kid de Telemark (Norvège), Christoffer Andersen. Comme son patronyme l’indique en partie, ce cadet fut attiré tout jeune par les sirènes que lui évoquait le son de guitar slingers tels que Johnny Guitar Watson, Junior Watson et autres Kings. Après avoir accompagné tout jeune des pointures américaines lors de tournées européennes, il opéra le grand saut atlantique, pour se joindre quatre ans durant à un autre géant de l’harmonica, Charlie Musselwhite. Quinze ans plus tard, il en accuse déjà dix de service auprès d’Estrin, avec lequel il a enregistré trois albums studio et un live d’anthologie. Commentateur satirique de la société contemporaine, Rick se gausse notamment sur cette nouvelle livraison de notre addiction pathologique aux réseaux sociaux (cf. sa jaquette). Introduit par les balais alertes du propre frère de Christoffer (Alex), et pourchassé par la basse d’Andersen et l’orgue de Lorenzo Farrell, “I’m Running” est exactement ce que son titre suggère: la poursuite d’un Estrin affolé par la course effrénée du temps. Il s’y fend d’un premier solo de chromatique à déciller le plus blasé des vendeurs de Kärchers: sans doute ce que le blues a produit de plus proche de Tex Avery! Dès “Resentment File”, la guitare de Kid Andersen reprend les rênes, et c’est le nouveau drummer, Derrick Martin, qui officie une sorte de funk lousianais comme les Meters des frangins Neville les affectionnaient. La plage titulaire débute sans surprise comme un inédit de Little Walter, du moins jusqu’à ce qu’un vocoder et un break beat zébré de heavy guitar et de synthés ne donnent l’impression de surprendre Funkadelic en plein pastiche rap. N’allez pas imaginer que cela dissuade pour autant Estrin d’y faire vrombir ses lamelles, entre deux minauderies semi-parlées à la Zappa. Autre obsession notoire de Rick, Rice Miller (alias Sonny Boy Williamson II) projette l’ombre de son légendaire chapeau melon sur “She Nuts Up” (“elle débloque”). “New Shape” revient louvoyer en territoire funky, tandis que “House Of Grease” (du nom du studio que gère le Kid à Santa Cruz, où ces sessions furent bien sûr captées) est un instrumental dans l’esprit de Junior Walker, où l’on aurait remplacé le sax ténor du patron par la guitare. Bref, ça sonne comme les débuts de Freddie King (avant que celui-ci ne révèle de quel chanteur d’exception il se doublait), et c’est irrésistible. “Root Of All Evil” est une de ces pochades dont Rick détient le secret, sur l’un des ses thêmes favoris (l’argent). Le refrain (digne des Coasters) y énonce: “si l’argent est la racine de tous les maux, pourquoi me traites-tu de fauché?”, du Estrin tout craché! Balayé par le vent chromatique, “The Main Event” ravive à nouveau le fantôme de Walter Jacobs, tandis qu’Andersen y lorgne pour sa part vers le West Side que hantaient Magic Sam et Otis Rush: magistral de bout en bout. “Cupcakin'” est un autre instrumental (cette fois signé Farrell), où la guitare d’Andersen taquine le souvenir tenace d’Earl Hooker et Pee Wee Crayton, tandis que l’orgue de Farrell en fait autant avec ceux de Jimmy McGriff et Brother Jack McDuff. “New Year’s Eve” (“Je n’aime pas Noël, je préfère largement le Nouvel An”) est un nouveau prétexte à faire groover le boogaloo, et “Nothing But Love” arbore le déhanché canaille dont Howlin’ Wolf s’était fait une spécialité. En guise de signature au bas de ce nouvel acte, Rick dissémine sur l’instrumental “Bo Dee’s Bounce” (jeu de mot laid) une bonne part des plans qu’il a glanés au fil des ans chez Big Walter Horton, Frank Frost et Little Walter, ainsi que nombre de leurs émules. Estrin est l’inverse exact d’un musée du blues, il en est la mémoire en mouvement. Et en plus, il est drôle.

Patrick Dallongeville

Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder

PARIS-MOVE, September 5th 2019

::::::::::::::::::::::

Site web de RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS: ICI

Pour commander l’album de RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS – Contemporary, c’est ICI