| Rock |

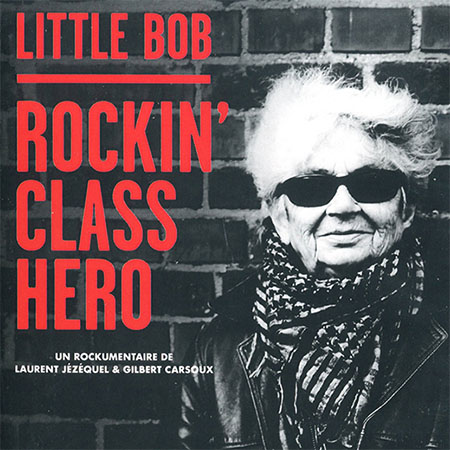

Quand les Anglo-Saxons parlent du rock français sur les media, on a souvent envie de se cacher sous terre, afin d’éviter d’ajouter à la honte le déshonneur. A quoi bon subir la condescendance d’un Phil Collins ou d’un McCartney commentant lapidairement les prestations d’un Johnny Hallyday ? Mais quand il s’agit de Little Bob, tous s’accordent par contre à le reconnaître comme l’un des leurs. Et ce n’est guère étonnant, car au fil de ce fieffé rockumentaire, Roberto Piazza est constamment adoubé par ses véritables pairs: Eric Burdon, Phil May, Dick Taylor, Rat Scabies, Glen Matlock, Wilko Johnson, Brian James et autres Fleshtones – tous protagonistes d’un rock finement ligné et fièrement indompté. Plus d’un demi-siècle après ses débuts au sein de formations amateurs dans son Havre d’adoption, ce fils d’immigrés ritals assume un parcours sans faute et sans compromissions. Outre Marc Zermati (qui le programma au premier punk festival de Mont-de-Marsan), Didier Wampas, Serge Teyssot-Gay et le cultissime Philippe Garnier, on a aussi droit aux pensums de Manu Chao, Yves Bigot et Philippe Manoeuvre (c’est aussi ça, la France, et ça explique beaucoup…). N’empêche, Little Bob et ses complices persistent et signent. Ils sèment dans leur sillage une dynastie de rockers intègres, dispersés sur trois générations. Comme le proverbial oeil dans la tombe qui regardait Caïn, Little Bob pourrait symboliser la culpabilité collective du bizness français, co-responsable du marasme perpétuel du rock hexagonal. Bien plus noble que ces basses considérations, il n’en incarne au bout du compte que la conscience fondamentale. Voici donc notre version nationale du fameux “Oil City Confidential”, que Julian Temple consacra voici bientôt sept ans à l’équivalent british de Little Bob, Doctor Feelgood. Rock on, motherfuckers !