ALLIGATOR 50: Interview de Bruce Iglauer

Interview préparée et réalisée par Patrick Dallongeville – Paris-Move, Blues Magazine, Illico & BluesBoarder

PARIS-MOVE, July 16th 2021

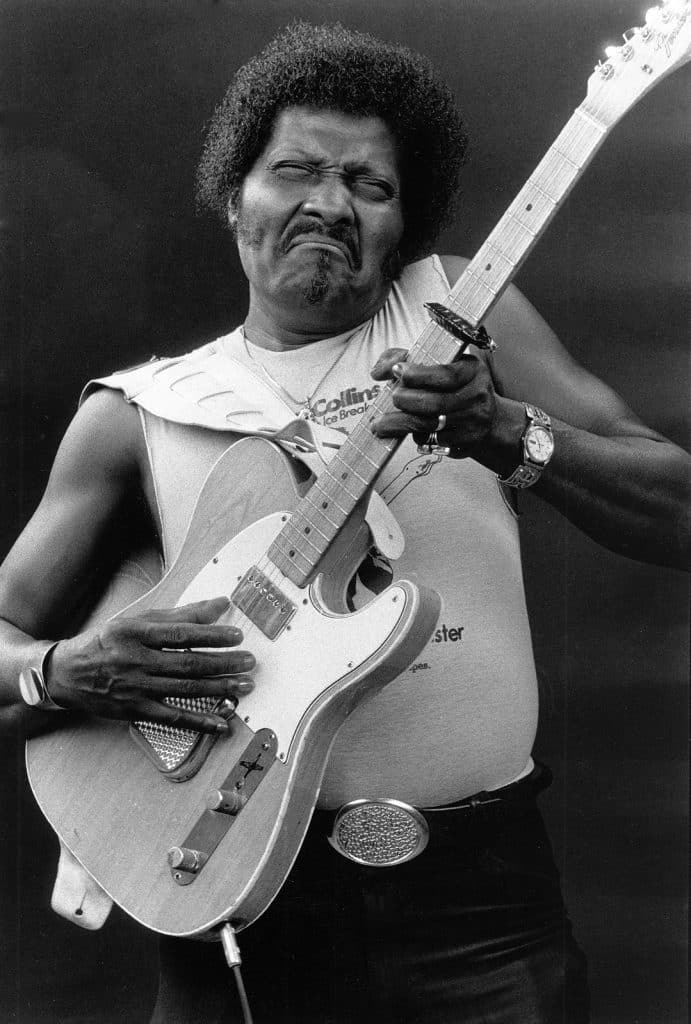

Cinquante ans, un demi-siècle… Cela représente forcément quelque chose dans la vie d’un label, alors imaginez ce que ça peut signifier dans celle d’un homme. Fondé en 1971, Alligator Records est devenu une institution et une référence dans le monde du blues, et son capitaine, Bruce Iglauer, y demeure encore à la barre de nos jours. S’il fut à ses débuts à la fois manager et producteur du légendaire Hound Dog Taylor, c’est bien leur rencontre qui propulsa leurs carrières respectives, et il est des plus probables que sans celle-ci, leurs destins auraient été tout autres. Après la disparition prématurée de Théodore Roosevelt Taylor (identité légale du Hound Dog) en 1975, Bruce poursuivit le développement de son label, jusqu’à se constituer un catalogue des plus enviables (Albert Collins, Lonnie Brooks, Koko Taylor, Carey Bell, Big Walter Horton, Billy Boy Arnold, Son Seals, Roy Buchanan, William Clarke, Johnny Winter, Charlie Musselwhite, Lil’ Ed & The Blues Imperials, Fenton Robinson, Little Charlie & The Nightcats, Lonnie Mack, Coco Montoya, Tinsley Ellis, Jimmy Johnson, Marcia Ball, Kenny Neal, Long John Hunter, Tommy Castro, Joe Louis Walker, Janiva Magness, Shemekia Copeland, Selwyn Birchwood, Kingfish…). Nous recevant au bar de l’hôtel où il réside pour un bref séjour parisien, l’homme apparaît tel que ses photos le popularisèrent: de taille modeste, trapu, lunetté, le cheveu frisé et la barbe ciselée (le tout désormais poivre et sel). Vêtu d’un simple jean et d’un sweat-shirt aux couleurs de son label, son regard vif pétille, et il sourit en nous tendant la main, tout en engageant la conversation.

Bruce Iglauer (désignant mon dictaphone numérique): Ca tourne ?

Paris-Move: Ça enregistre, oui…

BI : Tu es sûr? J’ai trop donné d’interviews qui n’ont jamais été enregistrées.

PM : Cela ne m’est arrivé qu’une seule fois en 25 ans, et quand je m’en suis aperçu, j’ai tout retranscrit de mémoire sur le champ!

BI : Ça ne peut t’arriver qu’une seule fois! Tu rentres à la maison, la bande est restée vierge, et tu deviens fou (rire)!

PM : Allons y! Alligator fête cette année ses cinquante ans…

BI : Le compte est bon, oui…

PM : Après toutes ces années, qu’est-ce qui maintient ta motivation ?

BI : Well, bien sûr, j’aime toujours autant le blues, j’aime la musique que j’enregistre ! Je ressens toujours la même excitation, chaque fois que je travaille sur un disque. Et bien sûr, j’éprouve aussi un immense attachement personnel envers mon label. Je n’ai pas le droit à l’échec, je ne pourrais pas me le permettre, en aucune manière, et ça toujours été mon combat permanent. La seule période où je me suis senti dans une sécurité financière suffisante pour pouvoir me permettre quelques risques fut peut-être… Disons dans les années 1988-90, jusqu’à environ 1995-98. Je me suis alors dit: peut-être que je peux m’accorder un peu d’expérimentation, échouer sur les ventes de deux ou trois albums d’affilée et m’en sortir quand même. Mais c’est redevenu très dur à nouveau ces temps-ci, car l’industrie du disque se porte mal… Et le blues business s’en ressent forcément aussi.

PM : Celui-ci a-t-il jamais été florissant?

BI : Relativement, oui, le business du blues a déjà été bien meilleur qu’il ne l’est à présent. Nous avons besoin de nouveaux champions pour amener de nouveaux amateurs vers le blues: notre public commence à se faire vieux!

PM : Penses-tu que ce que font actuellement des gens comme les Black Keys ou Joe Bonamassa va dans ce sens?

BI : Well, je n’ai envie de parler de personne en particulier, mais je pense sincèrement que quiconque se sent l’envie d’expérimenter à partir du blues afin de le rendre plus séduisant auprès de nouveaux publics ne peut que nous faire du bien à tous… Alors, est-ce que j’aime les gens que tu viens de citer? Pas forcément, mais c’est mon problème et pas le leur. Il y a quelques années, j’ai apprécié la démarche de Chris Thomas King, qui a essayé de rapprocher le blues du hip-hop, et j’ai consacré pas mal de temps à développer la carrière de Corey Harris, qui a fini par quitter mon label (rire). J’en ai fait autant pour Michael Hill, qui tentait lui aussi une approche plus moderne du blues, et à vrai dire, j’en ai vraiment bavé pour amener les gens à l’accepter! C’est un merveilleux musicien, doublé d’un être humain d’exception, et on a réalisé quelques disques remarquables ensemble, mais sa musique s’est avérée très difficile à vendre. Tu sais, que je le veuille ou non, je dois aussi me comporter en homme d’affaires: je ne dois pas forcément faire beaucoup d’argent, mais il me faut en faire un peu tout de même!

PM : En tout cas, assez pour rester à flot, je suppose. Quand tu as débuté dans ce métier voici un demi-siècle, tu sortais à peine de l’université, c’est bien ça?

BI : Oui, et en arrivant à Chicago, j’ai travaillé plus d’un an chez Delmark Records (NDR: label historique dirigé par Bob Koester, qui réalisa notamment le tout premier album de Junior Wells, “Hoodoo Man Blues”, en 1966). C’était en effet mon premier job après mes études, et je n’aurais alors jamais imaginé me trouver un jour à la tête de mon propre label… Même s’il est certain que j’avais avant tout choisi de venir à Chicago pour le blues!

PM : À quel avenir te destinais-tu alors?

BI : Je comptais reprendre des études en histoire du théâtre, et à l’issue de ce cycle, je serais probablement devenu enseignant… En fait, j’ai toujours aimé le théâtre et tous les arts vivants en général. J’ai même essayé de jouer la comédie, mais je n’étais pas assez bon! Mais j’aime aussi l’histoire, aussi pensais-je pouvoir associer ces deux passions: la façon dont les gens s’intéressent au théâtre, sa place dans la société et ce qu’il a à dire sur elle… Et dans un sens, je ne me suis pas tant éloigné de cet objectif, car le blues est en soi une musique très théâtrale: c’est censé t’agripper l’âme et te secouer! Quand le blues fonctionne vraiment, il provoque toujours une réaction de la part de son auditoire…

PM : Pourrait-on dire que tu es finalement devenu un “blues-teacher”?

BI : Well… Disons que je me considère plutôt comme un passeur: mon job consiste à relier les musiciens et leur public.

PM : Un auteur français, Laurent Chalumeau, a écrit une histoire romancée des musiques américaines, qu’il a intitulée “Fuck”…

BI : (rire) Ça, c’est un titre!

PM : Dans ce bouquin, il explique en substance que si les musiciens afro-américains possédaient d’emblée le talent, l’âme et l’authenticité, il avait néanmoins fallu que les Juifs s’en mêlent pour en faire un business organisé, avec leur sens aigu de la communauté. Et il cite ainsi les frères Chess et toi même. Qu’en penses-tu?

BI : (soupir)… Certains des grands entrepreneurs du disque en matière de blues étaient Juifs, en effet, mais certainement pas tous! À l’époque des premiers enregistrements du blues, certains patrons de label étaient même tout sauf Juifs, à commencer par J.B. Williams, qui était plutôt vachement Noir, et une de mes grandes héroïnes, Lillian McMurry, qui dirigeait le label Trumpet à Jackson, Mississippi dans les années 50, et qui n’était pas du tout juive, elle non plus. Mais je suis d’accord pour dire que dans l’histoire culturelle des États-Unis, il y eut de nombreuses interactions entre les Noirs et les Juifs, pour la simple raison qu’ils étaient tous considérés comme des citoyens de second ordre. Et de fait, dans une ville comme Chicago, la politique du logement était très contrôlée par la municipalité, qui décidait dans quel quartier vous aviez le droit d’acheter une maison, et où vous pouviez obtenir un appartement. Et le plus souvent, les Juifs passaient en avant-dernier dans les listes d’attribution, et après encore venaient ensuite les Noirs! Et quand les Noirs vinrent s’installer dans les quartiers juifs, ces derniers n’avaient de toute façon pas les moyens de déménager… Le West-Side de Chicago, par exemple, qui est à présent un quartier entièrement noir, comprenait autrefois une importante communauté juive. Il en découla un moment le sentiment que les Juifs et les Noirs avaient quelque chose en commun – en fait, tout simplement parce que les gens les détestaient pareillement! Aussi, je pense que bien que n’étant absolument pas religieux ni pratiquant, le fait d’être Juif m’a fait me sentir quelque peu aliéné des courants dominants de la société américaine. Et c’est sans doute aussi pourquoi le blues me parlait tant: parce qu’il s’agit d’une musique créée par des gens qui se sentent eux aussi aliénés. Ceci mis à part, je ne passe évidemment pas mon temps à penser à cela, mais ça me rappelle une anecdote: j’étais en tournée avec Son Seals, on devait se trouver en Norvège en 1978, et je discutais avec son bassiste, un Black du nom de Snapper Mitchum, qui était un de mes amis. Et il m’a dit comme ça: “la seule différence entre les Noirs et les Juifs, c’est que vous avez été esclaves avant nous” (sourire)… Et ça m’a plutôt surpris d’entendre ça, car tu vois, en Amérique, il y a aussi des Noirs qui n’aiment pas trop les Juifs. Parce que dans les quartiers où Juifs et Noirs se côtoyaient, bien souvent, c’étaient les Juifs qui tenaient les commerces. Et quand il leur arrivait de déménager, souvent, ils conservaient leur boutique, et ne gardaient plus alors de lien avec le ghetto que par le business. Et dès lors, la vision des Noirs était que les Juifs venaient y prendre l’argent pour l’investir hors du quartier, tu vois?.. Mais Leonard Chess était quant à lui un Juif très Juif: il parlait yiddish, et avait conservé des liens très forts avec ses racines européennes. Moi, je suis un Juif beaucoup plus américanisé: ma famille a émigré ici dès 1848, et je ne cultive pas vraiment cette facette de ma personnalité… Mais il n’en demeure pas moins que c’est ce que je suis…

PM : Ma question ne portait pas sur la judéité en soi, mais sur les interactions qui ont pu exister, à travers le développement et l’histoire du blues, entre ces deux communautés… Et tu en fais une analyse finalement très proche de celle de Laurent Chalumeau, tout en y apportant heureusement davantage de nuance, et ce qui est plus précieux encore, une vision “de l’intérieur”… Quand nous nous sommes rencontrés tout à l’heure, je t’ai confié que le tout premier album de blues que j’aie acheté était “Beware Of the Dog” de Hound Dog Taylor…

BI : Tu aurais pu plus mal tomber!

PM : Tu parles! Ça a en partie changé ma vie, mais pas forcément en pire, et j’en profite pour te remercier!

BI : Apparemment, tu m’as l’air relativement équilibré (sourire)…

PM : Tu ne me connais peut-être pas encore assez! Ce n’est pas ce que mon ex-épouse pensait: je crois bien l’avoir dégoûtée du blues pour le reste de sa vie, c’est même sans doute l’une des raisons de notre divorce… N’empêche, c’est à l’achat de ce disque que je dois de te rencontrer aujourd’hui…

BI : Mon ex-femme adorait Hound Dog Taylor, nous nous sommes même rencontrés à l’un de ses concerts. Elle était alors étudiante, et avait engagé le groupe pour jouer dans son université. Il se trouve que pour ma part, j’étais alors également leur chauffeur…

PM : Et c’est ainsi que vous êtes tombés amoureux?

BI : Oui, mais ce fut un mariage très bref: elle avait un goût très sûr en matière de musique, mais beaucoup moins pour ce qui est des maris! (rire) Mon épouse actuelle est aussi tombée amoureuse de moi à un concert de Hound Dog Taylor, mais elle n’y était venue que pour accompagner son boy-friend… Elle aime le blues, mais elle n’en est pas aussi dingue que moi!

PM : Quant à moi, hélas, le seul survivant du trio de Hound Dog Taylor que j’aie pu rencontrer fut Ted Harvey (son batteur, qui accompagnait Jimmy Rogers lors d’un concert au Banana Peel, célèbre et historique club de jazz et de blues belge). Quand je lui ai tendu la main en le remerciant d’avoir figuré sur le tout premier disque de blues que j’aie possédé, sais-tu ce qu’il m’a répondu? “Excuse moi”!

BI : (rire) C’est tout à fait Ted, ça!

PM : En effet! J’avais une question un peu plus personnelle à propos de ces trois lascars, dont tu as compris que j’étais un fan absolu: comment se comportaient-ils entre eux? J’ai lu plusieurs anecdotes relatant certaines farces plus ou moins cruelles qu’ils se faisaient les uns aux autres…

BI : Oh, ils se disputaient et se battaient à longueur de temps! Brewer Philips (second guitariste) adorait s’engueuler avec tout le monde… Et ça se voyait sur son visage, car il était balafré à de multiples endroits! Il avait le nez cassé, et quelques dents en moins (rire)… C’étaient les traces des bagarres incessantes qu’il provoquait le plus souvent à plaisir: c’était chez lui une sorte d’amusement! Je veux dire, ces types ne savaient ni lire ni écrire – enfin, ils le savaient quand il le fallait, mais tu ne les aurais jamais vus le nez dans un livre… Et je me souviens qu’un jour, nous étions en route tous les quatre vers la côte Est, et Hound Dog était assis à l’arrière – il voyageait toujours à l’arrière – et il fumait tranquillement sa cigarette… Il lui arrivait souvent de s’endormir ainsi, la cigarette à la main, et quand celle-ci finissait par lui brûler les doigts, il se réveillait en sursaut et criait: “Je ne dormais pas, je ne dormais pas!” (rire). Ted Harvey, lui, se tenait à mes côtés à l’avant, et Hound Dog lui mettait une claque sur la nuque en criant: “Réveille toi, qu’on se dispute”…

PM : (rire)

BI : Je me souviens aussi qu’il leur était courant de dénigrer leurs femmes et girl-friends respectives quand ils étaient en tournée… Et Hound Dog avait une petite amie que tout le monde surnommait Peaches – Dick a encore sa photo, demande lui de te la monter avant que l’on se quitte… Et on roulait quelque part dans l’Illinois, quand Brewer Philips s’est mis à dire: “Je me souviens très bien quand Peaches faisait le trottoir dans la 42ème rue”… J’étais au volant, et j’ai vu ce qui passait dans le regard de Hound Dog… Je me suis rangé sur le bas côté, et j’ai dit: “Philips, dégage de cette voiture! Débrouille toi pour rejoindre l’hôtel par tes propres moyens!”. Parce que j’étais certain que Hound Dog allait le planter, je savais que cette fois, Brewer était allé trop loin et qu’un couteau allait surgir… La plupart du temps, ils plaisantaient et c’était souvent très drôle, mais cette fois il avait dépassé les bornes, et avait réellement blessé Hound Dog. Parce que c’était la vérité: Peaches avait effectivement été prostituée, mais ce n’était évidemment pas une chose à lui rappeler! Alors, pour éviter la bagarre, j’ai laissé Brewer continuer à pied, c’était ce que j’avais de mieux à faire… Ca se passait toujours entre Brewer et Hound Dog, car Ted était trop bonne pâte pour que ça dégénère avec lui: tout le faisait rire!.. Mais Brewer et Hound Dog ne renonçaient jamais, chacun tenait à dominer l’autre, et il n’était pas inhabituel de les voir sortir les couteaux. Je me souviens avoir du m’interposer entre eux à l’entracte d’un de leurs concerts, et leur avoir montré leur contrat d’engagement en leur disant: “Vous ne pouvez pas vous entretuer maintenant, vous avez encore un set à jouer”!… C’est une histoire vraie, je te le jure! Mais un jour, bien entendu, ce qui devait finir par arriver s’est produit: un jour, Brewer a insulté la femme de Hound Dog en sa présence chez ce dernier, et celui-ci lui a tiré dessus. Tu le savais, non?

PM : Pas du tout!

BI : En 1975, Hound Dog Taylor a tiré sur Brewer Philips tandis que ce dernier se tenait dans son salon. Ils se vantaient tout le temps d’avoir baisé la femme de l’autre, et bien sûr, ce n’étaient que des fadaises… Je n’étais pas présent, mais Son Seals y était. Brewer a encore prononcé un mot de trop à propos de l’épouse de Hound Dog, et celui-ci est sorti de la pièce pour y revenir avec une carabine: pas une arme de poing, un fusil. Et il a flingué Brewer à deux reprises, une fois dans la jambe, et une autre dans le bras…

PM : Et ensuite?

BI : Son Seals lui a pris la carabine des mains, et puis Hound Dog a été arrêté et placé en détention. Moi, je me trouvais alors en voyage de noces dans le Mississippi pour mon premier mariage, et j’ai du l’ajourner pour rentrer précipitamment: tu parles d’un cadeau de mariage!.. J’ai payé la caution pour sa mise en liberté conditionnelle, mais il était certain d’être condamné. Et quand il fut sur le point de passer en jugement, il est décédé…

PM : Je n’avais jamais eu vent de cela, wow!

BI : Je n’y ai pas personnellement assisté, mais je sais que c’était la vérité: j’ai vu les impacts de balles sur Brewer…

PM : Oh, je te crois bien volontiers!.. À l’époque, quand j’achetais ces disques en France – c’était distribué en Europe sous le label Sonet – l’énergie brute et crue qui s’en dégageait contrastait violemment avec la sophistication de la musique rock d’alors, qui bénéficiait des dernières technologies en vogue et d’une production léchée… Savais-tu qu’à Paris, un magasin de disques du nom de New Rose vendait tes premières parutions sur Alligator à une clientèle férue de disques punk?

BI : Je l’ignorais, mais cela ne m’étonne pas tant que cela. Je savais qu’il y avait alors en France une sorte de culte autour de Hound Dog Taylor. Quelqu’un m’avait même envoyé un fanzine poétique en français à son sujet. Je savais qu’il existait ce genre d’intérêt à son égard, et dans une certaine mesure, Hound Dog jouait effectivement une sorte de punk-blues: c’était aussi cru et nu qu’il est possible de l’être. Quand j’ai produit ses deux premiers LPs, ils jouaient exactement dans la configuration dont ils avaient l’habitude sur scène. En fait, j’ai appris comment on produit un disque par la suite, mais avec Hound Dog, je me suis contenté de l’enregistrer tel quel. J’étais aller l’écouter dans les clubs, soir après soir pendant des mois, et avec un de mes amis, nous prenions note de chacun des morceaux qu’il jouait. Les instrumentaux ne portaient même pas de titres, alors pour nous en souvenir, nous notions une remarque qui nous permettrait, quand nous serions en studio avec eux, de leur faire comprendre à quel morceau nous faisions allusion. Pour ces séances, nous les avions disposés exactement comme quand ils jouaient en public: Hound Dog à gauche, Ted dans le fond et Brewer sur la droite, face à la console, avec les micros de chant branchés tandis qu’ils jouaient. Et au lieu d’utiliser des casques d’écoute comme on le fait habituellement, on leur avait placé des haut-parleurs de retour, de sorte qu’ils puissent entendre le chant en jouant! Puis, nous avons enregistré méthodiquement chaque morceau de leur répertoire, à deux reprises, afin de pouvoir choisir ensuite la meilleure version à publier. Ce n’était pas plus compliqué que ça! Comment auriez-vous voulu produire Hound Dog Taylor, de toute façon? Ce type était “improductible”! Tout ce que l’on pouvait faire, c’était tenter de l’attraper eu vol. Et on ne pouvait que l’enregistrer live, car il ne savait jamais ce qu’il allait jouer à l’avance. Chaque fois qu’il interprétait un morceau, il le faisait de manière différente… Différent tempo, différent feeling…

PM : Je me suis toujours demandé d’où venait le titre “Kitchen Sink Boogie” (littéralement: “le boogie de l’évier de cuisine”, instrumental dévastateur qui figure sur le monument live “Beware Of The Dog”). Serais-tu à l’origine de cette appellation?

BI : Tout à fait! Cela vient d’une expression anglaise: “ils ont tout emporté, sauf l’évier de la cuisine”, si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, “Kitchen Sink Boogie” n’était qu’une sorte de jam, un bœuf, tu vois? C’était un instrumental sur lequel ils avaient l’habitude de s’échauffer. Et Brewer Phillips y déclinait d’ordinaire la quasi-totalité de son répertoire de riffs, voilà pourquoi j’ai pensé l’intituler ainsi! La toute première version qui en fut jamais enregistrée date du Blues Festival d’Ann Arbor (Michigan) en 1972. Atlantic Records enregistra l’ensemble des concerts qui s’y succédèrent, et au moment d’éditer l’album qui en résulta, ils me dirent: “voici le morceau de Hound Dog Taylor que nous comptons publier, quel en est le titre?”. J’ai donc bien été obligé d’en trouver un (rire)!.. Et “Walking The Ceiling”, tu connais?

PM : Bien entendu!

BI : Pour celui-là, Wesley Race, mon coéquipier à l’époque, avait imaginé un type tournant en rond de plus en plus vite dans une petite pièce: il accélère encore, et se met à arpenter les murs, jusqu’à se retrouver à marcher au plafond, la tête en bas! Et il existe cette country song: “I’m Walking The Floor Over You” (rire). C’est comme ça que l’on trouvait les titres des morceaux. Hound Dog, lui, s’en fichait, il les appelait juste “the fast one”, ou encore “the high one”. La plupart du temps, je découvrais leurs morceaux à l’état brut. Tu sais, ils ne répétaient jamais vraiment, et n’étaient pas non plus du genre à s’asseoir en disant: “tiens, si on écrivait une chanson”… Ils bœuffaient, trouvaient un lick de guitare, puis éventuellement un deuxième, et avec un peu de chance, cela finissait par donner une chanson!.. C’est comme pour “Hideaway”, tu connais ce titre? (NDR: hit instrumental par Freddie King au début des années 60, que tout blues band anglais se devait alors d’interpréter sur scène, cf. notamment la version qu’en rendit Eric Clapton au sein des Bluesbreakers de John Mayall) Eh bien, à l’origine, c’est basé sur un morceau inédit de Hound Dog Taylor. Pas l’intro, non (Bruce la chante a capella), Hound Dog n’aurait sans doute pas su jouer cela, mais la partie centrale du morceau. Freddie King m’a par ailleurs avoué s’être inspiré pour ce titre d’un morceau de Robert Jr. Lockwood, et il y a aussi les breaks: “The Walk” de Jimmy McCracklin, et bien entendu aussi le thème du feuilleton télé “Peter Gunn”. Au départ, c’était juste un bref instrumental que Hound Dog jouait sur scène pour annoncer l’entracte… Bientôt, dans tous les clubs du West-Side, tout le monde s’est mis à le jouer aussi pour le même usage. Et c’était typique de Hound Dog, il n’écrivait pas de morceau à proprement parler. Il dénichait juste un bout de mélodie, puis il s’asseyait face aux deux autres, et ils brodaient tous les trois à partir de ce point de départ, jusqu’à en développer un instrumental complet…

PM : De fait, combien de temps Hound Dog Taylor s’est-il ainsi produit dans l’ombre avec ses acolytes, avant que tu lui offres une chance d’enregistrer son premier album?

BI : Well, ils ne jouaient pas tout le temps ensemble… Chaque été, quand la météo s’y prêtait, Brewer travaillait la journée en tant qu’ouvrier du bâtiment. Et comme il devait alors se lever tôt, il ne pouvait assurer les concerts en soirée. Et Ted avait un boulot régulier, il était livreur dans un grand magasin. Aussi, vois-tu, ils étaient certes les musiciens avec lesquels Hound Dog préférait se produire, mais il ne jouait pas qu’avec eux. Parfois, tu le voyais se produire avec Lefty Dizz ou d’autres. À un moment, il avait un batteur du nom d’Houston Phillips (sans lien de parenté avec Brewer), ou un autre qui s’appelait Levi Warren. Mais aussi bons qu’ils aient pu être, ils savaient accompagner Hound Dog mais ce n’était jamais vraiment la même chose. Je pense qu’il avait commencé à jouer avec Ted vers 1957, et avec Brewer à peu près à la même époque, mais pendant longtemps, leur collaboration n’était pas vraiment stable, ils passaient leur temps à se perdre de vue et à se retrouver… Après que Hound Dog eut tiré sur Brewer, il s’est produit un moment avec Lefty Dizz, et aussi un peu avec Sammy Lawhorn et Left Hand Frank, et un ou deux autres encore… Tout ça en attendant que Brewer lui pardonne, et qu’ils puissent à nouveau jouer ensemble (sourire)…

PM : (rire) Quant à Brewer et Ted, après la disparition de Hound Dog, ils ont fait un moment équipe avec JB Hutto, dont le style de slide rageur se rappochait beaucoup de celui du Dog…

BI : Oui, et j’étais un peu à l’origine de cette réunion, je la leur avais suggérée et ça marchait plutôt bien. JB était un de mes amis, je lui avais trouvé quelques concerts… Et bien sûr, je m’occupe à présent de Lil’ Ed, qui comme tu le sais est le neveu de JB Hutto, et aussi en quelque sorte son fils spirituel…

PM : Oui, je l’ai vu se produire maintes fois en Belgique, et “What You See Is What You Get” est l’un de mes disques de slide électrique favoris, cet album est dingue!

BI : J’adore enregistrer Lil’ Ed! Ca me ramène à l’ancienne manière de faire des disques: on se pointe en studio, et on enregistre tout ce qu’il a en stock. Pour son denier album, on a carrément enregistré 26 morceaux en trois jours (rire). Et on a pris du bon temps, tout a été capté live. S’il faisait une grosse erreur, on recommençait, mais si c’était une bonne erreur, on la gardait! (“if he made a bad mistake, we’d fix it, but a good mistake, we don’t fix it”). J’en suis fou (rire)!

PM : Et pourtant, il avait du s’arrêter un bon moment, en raison de ses “problèmes de santé”… À cette période, j’ai même vu certains membres de son groupe accompagner Studebaker John…

BI : Lil’ Ed a connu de sérieux problèmes avec la drogue en effet. Il en parle, ce n’est pas un secret. La cocaïne lui bousillait la vie, il disparaissait au beau milieu d’une tournée, ou juste après un concert. Il quittait l’hôtel pour on ne sait où, et consacrait tout son argent à ce vice. Le groupe ne pouvait pas continuer ainsi, et il s’est séparé. Cookie, le frère de Lil’ Ed, s’est trouvé un job et Mike et Kelly (NDR: Garrett et Littleton, respectivement second guitariste et batteur) sont en effet partis accompagner Studebaker John. Puis, Lil’ Ed est redevenu clean, et le groupe s’est instantanément reformé… Tu sais, tout ceci lui a causé beaucoup de tort. Avant ces problèmes, il avait beaucoup de succès, les gens l’appréciaient, il tournait beaucoup, et puis soudain, il a disparu pendant plus de cinq ans. Et quant il a réapparu, on ne s’intéressait plus autant à lui. Ca aussi, ça a été dur à vivre pour lui.

PM : Je l’ai revu depuis au Banana Peel, je pense que tu connais ce club belge…

BI : (sourire) Tu penses si je connais! Ah, le Banana Peel…

PM : Il y a fait monter sa nouvelle épouse sur scène avec lui…

BI : Oh non, elle ne sait pas chanter!

PM : Tu peux le dire (rire)!

BI : Je ne pense pas qu’il se permette encore cela à présent. Tu sais qu’il s’est produit ici récemment, au Méridien?

PM : Oui, j’ai lu ça quelque part. J’y ai aussi vu Buddy Guy et Junior Wells il y a plus de trente ans. Ils ont mis un de ces souks! C’est un hôtel de luxe ici, et une partie du public était même venu en tenue de soirée. J’étais pour ma part venu avec mon ami Chérif Mazari, et nous n’étions absolument pas habillés pour la circonstance, nous étions juste venus écouter du blues, tu vois? Et nous nous sommes retrouvés à porter le cordon du jack de Buddy Guy quand il a entrepris de traverser les tablées des spectateurs pour continuer un de ces soli à rallonge dont il a le secret jusque derrière le bar, et dans l’office… Ca a fait sensation, et mis une sacrée pagaille aussi!

BI : A good mess!

PM : Le genre de pagaille que j’aime, en tout cas.

BI : Ca me rappelle une conversation que j’avais eue autrefois avec Albert Collins. Quand je tournais avec lui, c’était souvent moi qui lui tenais son jack tandis qu’il partait jouer au milieu du public. Et un jour, il s’est mis à envisager de jouer “wireless” (NDR: sans fil, avec un petit transmetteur vers l’ampli, accroché à la ceinture). Je lui ai alors dit que je pensais que cela ôterait beaucoup de charme à son show car dès lors, il ne courrait plus le même danger à fendre ainsi la foule, alors qu’en gardant ce foutu cordon, tu prends un risque, et chaque spectateur qui porte et transmet ce fil fait dès lors partie intégrante du spectacle, et devient ton fan pour le reste de sa vie! Nous sommes allés en Grèce en 1980, et c’était la première tournée blues de cette importance dans ce pays: Albert Collins, Koko Taylor, A.C. Reed, Billy Branch, Lurrie Bell et un backing band…

PM : C’était déjà une de ces blues-cruises qui ont depuis essaimé partout de par le monde?

BI : Non, juste une petite tournée de trois ou quatre jours. Et lors de l’un de ces concerts, je ne me souviens plus exactement où, c’était peut-être en Thessalonique, on se produisait dans un théâtre où les fauteuils étaient disposés en rayons autour de la scène, dans une salle en arc de cercle. Albert Collins s’était engagé parmi le public en empruntant une des ailes latérales, mais il ne trouvait plus son chemin pour revenir sur scène, et il errait au milieu des rangées de fauteuils… Et quand il a finalement emprunté l’aile opposée pour rebrousser chemin, son fil n’était pas assez long pour le lui permettre! C’est le public lui-même qui l’a sorti de ce mauvais pas: les gens se passaient le cordon de mains en mains, par dessus leurs têtes (rire)! Et je me suis dit en contemplant ce bazar que chaque personne qui empoignait ce fil devenait fan d’Albert Collins pour toujours!

PM : Je n’ai pas eu ce bonheur, mais cela ne m’a pas empêché d’en être fan pour autant. La dernière fois que je l’ai vu sur scène, je pense bien que ce devait être au festival blues de Peer, en Belgique… Il s’y produisait en tête d’affiche, et quelques sets avant lui dans le programme, Little Jimmy King (NDR: frère aîné, hélas prématurément disparu, du guitariste Eric Gales) avait donné une prestation mitigée… Son talent n’était pourtant pas en cause, puisqu’il avait été victime de problèmes techniques: le son n’était pas au top, et lui même visiblement pas au meilleur de sa forme non plus. Quand son tour fut venu d’occuper les planches, Albert Collins fit revenir Little Jimmy King sur scène, au beau milieu de son propre show, pour que le public puisse l’applaudir comme il considérait qu’il le méritait.

BI : C’était le plus généreux des hommes… Il l’était même quelquefois trop. Parfois, il faisait ainsi monter un invité sur scène, et au lieu de se contenter de ne jouer qu’un seul morceau, le type s’incrustait pour en interpréter cinq! Albert n’avait absolument aucun ego. À la fin de chaque concert, il remerciait le public en disant: “Thank you for accepting me!”… Et il était sincère, il ne disait là que ce qu’il pensait vraiment. Chaque fois que le public l’ovationnait, il en était surpris, et il en fut ainsi sa vie durant. Il était si heureux quand les gens l’applaudissaient… En dehors de la scène, il était toujours très calme, mais aussi très drôle. Il pratiquait un humour assez acerbe, et aimait également se moquer de lui-même… Mais c’était avant tout le plus doux des hommes, et un autodidacte incroyablement doué… Je me trouvais un jour en studio avec lui, et il enregistrait “Bend Like A Willow Tree”, qui devait figurer sur son album “Cold Shot”. Il s’est mis à regarder sa main avec une expression d’incrédulité. Il ne revenait pas de ce qu’il venait de jouer, quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant, et je voyais qu’il tentait de se souvenir de la façon dont il y était parvenu. Au milieu d’un de ses soli, il s’est ainsi arrêté un temps, a regardé sa main, et on voyait bien qu’il se demandait: “Hey, qu’est-ce que tu viens de faire, là?” (rire)… Albert était amusant en studio. Par exemple, il n’aimait pas vraiment les casques audio, et en concert, il ne voulait jamais entendre sa voix dans les retours de scène… Il se contentait de l’avoir en tête, et se produisait donc ainsi en public, à la différence de la plupart des autres chanteurs, et quand il se trouvait en studio, il perdait tout le temps ses écouteurs de contrôle… Je me souviens qu’un jour, il avait poussé le volume de son ampli (il avait un Fender-Twin de 300 watts) si fort qu’on avait dû le placer dans un caisson isolant (sinon, ça aurait giclé dans chaque micro, et jusque dans la rue, par delà les murs), et il s’est mis à arpenter la pièce dans tous les sens en jouant. Et bien entendu, le fil de son casque audio n’était pas assez long pour le suivre dans ses pérégrinations, et à un moment, le casque s’est littéralement arraché de ses oreilles, tandis qu’il continuait de jouer comme si de rien n’était (rire)! C’était typique d’Albert, ça, quand il était parti, rien ne pouvait l’arrêter!.. À part ça, il avait complètement arrêté de boire à la fin de sa vie, mais ce qu’il y avait de bien quand il buvait encore, c’est qu’il lui arrivait alors souvent de prendre des risques. Il pouvait alors prolonger un morceau jusqu’à vingt minutes, avec de plus en plus de tension, de flamme et d’attaque… Et parfois, même quand il interprétait un morceau sur un simple groove, sans aucun changement d’accord, il cherchait toujours à expérimenter dessus, c’était si excitant… Les guitaristes les plus captivants que j’aie vus sur scène étaient Albert Collins, Luther Allison et Freddie King, et je suis arrivé à en enregistrer deux sur les trois. Pas si mal, non?.. C’est aussi une bonne chose que de parler de la vie qu’ils ont menée, je pense…

PM : En effet… Pour ma part, j’ai eu la chance insensée d’assister à un concert de Freddie King en 1975. J’ignorais alors tout du blues, je ne savais même pas qu’il en jouait… J’étais encore adolescent, et où je vivais, nous n’avions alors que trois ou quatre concerts par an, et allions donc voir et entendre tout ce qui se présentait. J’ai tout de même été impressionné, mais imagine ce que j’aurais ressenti si j’avais su alors tout ce que je sais à présent!

BI : Quand Freddie King travaillait avec Leon Russell, il est venu à Chicago et y a joué en première partie de ce dernier, dans une grande salle du centre ville. Puis, vers minuit, il est allé jouer dans le West Side, au Walker’s Corner, qui était ce vieux club où il se produisait auparavant dans les années soixante… Et pour l’occasion, il était venu sans son groupe de scène en disant: “Ils sonnent trop rock pour ce genre de public”. Il s’y est donc produit avec le groupe maison, un simple trio. C’était le genre de club où la piste de danse était très réduite, et Freddie l’occupait entièrement à lui seul! Je me tenais si proche de lui que sa sueur m’éclaboussait. Et si tu t’en souviens bien, c’était une armoire à glace, une sorte de géant…

PM : Oui, entre ses mains, sa guitare semblait presque un jouet!

BI : En effet. Et à la fin de “Hideaway, qu’il jouait bien entendu en fin de set, il a agrippé son pied de micro et l’a utilisé en guise de slide sur son manche de guitare, tout en bas pour atteindre les notes les plus aigües… Et man, j’ai cru alors que ma tête allait exploser! C’était si excitant, c’était émotionnel, et c’était fun! On devait être en 1971, mais je me souviens encore de ce concert comme si c’était hier… Tu sais, quand tu assistes à une grande prestation à ce degré de proximité… Le slogan initial d’Alligator Records était “Genuine Houserocking Music”. Ce n’était pas “Genuine Arena Rocking Music” ou encore “Stadium Rocking Music”, non. Le concept était de produire de la musique proche des gens, comme on peut la jouer chez soi ou encore dans un simple bar, juste sous ton nez, tu vois?

PM : Cela nous amène à la façon dont l’industrie du disque a évolué depuis, y compris bien entendu pour le blues… Dans certains magazines spécialisés, tels que Blues & Rhythm en Grande-Bretagne, ou encore Soul bag en France, il n’est pas rare de lire que les dernières productions de ton label sonnent à présent de manière trop policée, et trop arrangée à destination des radios, en un mot, qu’elles accusent désormais un son trop commercial, en s’approchant des canons actuels du rock. Que réponds-tu à ces critiques?

Bi : Oh, j’essaie juste que chaque disque que je produis puisse se montrer honnêtement fidèle à l’artiste qui l’enregistre. Mes artistes veulent que leurs albums les représentent tels qu’ils sont, ils ne veulent pas enregistrer des documents. Ils ne veulent pas publier des disques que personne n’achète. Ils veulent séduire de nouveaux amateurs, pas seulement de vieux fans comme toi et moi, mais des jeunes aussi… Et pour atteindre cela, il faut aussi pouvoir passer à la radio, tu sais. J’ai enregistré Hound Dog Taylor tel qu’il sonnait vraiment, et c’est aussi ce que j’ai fait pour pas mal d’autres artistes. Mais je n’ai pas honte non plus d’avoir produit des disques dont le son tienne la comparaison avec celui d’artistes de rock n’ roll commercial. Je veux que ça sonne actuel, vivant et pas vieillot. Quand j’ai produit les premiers Hound Dog Taylor, je ne voulais pas que cela sonne propre et clair, et je ne cherchais pas non plus à reproduire le son des studios Chess en 1955. Je voulais publier le blues de mon époque, alors j’ai gardé la distorsion et tous les bruits parasites que crachaient les amplis (rire)… Mais pour revenir à ta question, oui, j’essaie de produire des disques qui aient un potentiel commercial, et je ne vois aucun mal à cela. Je ne produis pas de disques uniquement destinés à une poignée de spécialistes déjà convertis, j’essaie constamment d’amener de nouveaux amateurs vers le blues. Je veux que mes disques demeurent accessibles, je veux qu’en les entendant, les gens se disent: “Man, c’est un disque physique, je ne l’entends pas seulement, je le sens! Je sens la basse qui fait vibrer le sol, j’entends distinctement le “ting” des cymbales et l’air qu’elles déplacent, et j’entends le guitariste sortir des enceintes pour me bousculer”… Si ça, c’est commercial, alors oui, je l’assume!

PM : Bien. Et combien d’albums figurent à ton catalogue à ce jour?

BI : Plus de 350…

PM : Et combien d’artistes, en tout?

BI : En ce moment?

PM : Non, sur l’ensemble du catalogue…

BI : Oh, je ne saurais t’en dénombrer le compte précis comme ça, de tête… (pensif) Aucune idée, vérifie donc toi-même! J’ajouterai que pour 60 à 70% de mon catalogue, je me suis personnellement investi dans le processus d’enregistrement, que ce soit en tant que producteur, producteur exécutif, ou encore en proposant des chansons… Par contre, il arrive aussi que l’on me livre le master prêt à presser, et dans ce type de cas, je n’ai bien sûr aucune implication artistique dans son enregistrement… Mais en règle générale, j’aime contribuer moi même à la cuisine (“I love to stick my fingers in the pot” – sourire)…

PM : Mmmm… Et parmi les artistes les plus récents de ton écurie, auxquels crois-tu le plus en ce moment?

BI : Well, je pense bien à une jeune demoiselle…

PM : Oui, je vois à qui tu fais allusion…

BI : Mais en règle générale, je crois en chacun de mes artistes, sinon, je ne les aurais pas enregistrés! Mais en termes de popularité, Shemekia Copeland confirme tous mes espoirs, et j’en fonde aussi de grands à propos de Selyyn Birchwood et Christone “Kingfish” Ingram. Concernant Shemekia, j’ai commencé à travailler avec elle quand elle n’avait que 18 ans, et je l’ai découverte quand elle n’en avait encore que 17. J’ai immédiatement pensé qu’elle était promise à un bel avenir, dès cette époque, j’en étais convaincu. Elle sait comme personne actuellement transmettre au public l’essence même d’une chanson, et elle est avant tout une vraie chanteuse de blues. Elle sait également interpréter bien d’autres genres, mais elle n’en conserve pas moins une voix typiquement blues. Elle possède aussi la conscience et la culture du blues, c’est dans sa famille, dans ses gènes et dans son sang… Et elle est devenue réellement populaire à présent: rien qu’aux États-Unis, son dernier album s’est déjà vendu à plus de 75.000 exemplaires.

PM : Je voudrais revenir sur ta propension à proposer des chansons à tes artistes. Sont-ils tous également enclins à suivre tes suggestions en la matière?

BI : Well, tu ne peux de toute façon pas forcer un artiste à interpréter ce qu’il ne sent pas… J’écoute de la musique en permanence, et je dois bien avoir 1.400 titres en réserve, en vue de compléter les répertoires respectifs de mes musiciens, que ce soit d’ailleurs en concert ou en studio. Je les leur propose, et ils me répondent “oui” ou “non”, ou encore “peut-être”, mais si je crois réellement en une chanson, je peux la leur proposer deux, voire trois fois d’affilée… Par exemple, “I Ain’t Drunk”, qu’a fini par enregistrer Albert Collins: il l’avait refusée par deux fois, lors d’enregistrements distincts. Et je ne cessais pourtant de lui répéter: “Allez, Albert, c’est vraiment une chanson pour toi!”. Et il a fini par me répondre: “Bon, OK, si tu y tiens à ce point, je l’essaie”… Et bien entendu, c’est devenu l’un de ses plus grands succès! Et je l’ai su dès la première fois que je l’ai entendue. Il ne s’agissait pourtant déjà plus de la version initiale – s’agissait-il de Joe Liggins? – mais de celle d’un certain Lonnie “The Cat”, un obscur single sur le label Modern, qu’Ike Turner avait produit à Saint-Louis dans les fifties. Je crois que ça a été réédité sur Ace, dans une compilation consacrée à Ike Turner et ses Kings Of Rhythm (NDR: Paris-Move vous en donne plus: il s’agit en effet du CD “Rhythm Rockin’ Blues – Ike Turner & His Kings Of Rhythm, Ace CDCHD 553, particulièrement recommandé: 21 titres fantastiques captés entre 1951 et 1963, incluant, outre le fameux “Rocket 88” crédité à l’époque à Jackie Brenston, l’irrésistible medley “All The Blues, All The Time”: Ike en plein délire, enfilant sur près de 9 minutes instrumentales des perles telles que “Feeling Good”, “Dust My broom”, “Hoochie Coochie Man”, “Boogie Chillen”, etc.). Dès la première écoute, je me suis écrié: “C’est Albert! C’est Albert!”. Il n’y avait aucun doute possible, je ne me voyais proposer ce titre à personne d’autre que lui… Je pense avoir un réel talent pour cela: trouver des chansons pour les autres, et j’en suis fier!

PM : Tu le peux!

BI : Mais il m’arrive aussi parfois d’écrire des chansons moi-même… Oh, juste quelques unes à ce jour…

PM : Vraiment? Ce n’est pourtant pas ce pour quoi tu es le plus connu…

BI : Il n’y en a eu que trois ou quatre enregistrées, et encore, je n’en ai écrit que les paroles… J’ai par exemple écrit une chanson de Noël qui a atterri sur la bande originale d’un film, et qu’on a publiée sur une compilation de chants de Noël éditée par Alligator. J’en ai écrit ensuite une seconde, qui devrait sans doute suivre le même chemin. Et surtout, j’ai co-signé “Two Fisted Mama” avec Katie Webster!

PM : Oh, tu as fait ça? Je devrais davantage lire les crédits sur tes productions!

BI : Oui, je suis plutôt fier de celle-là… Et j’ai aussi écrit avec Lonnie Brooks et son fils Ronnie “Like Father, Like Son”, mais ça n’a jamais été publié (rire)!

PM : Bref, tu ne brilles pas spécialement par ta productivité, mais la qualité demeure!.. Pour en revenir aux chiffres, “Showdown”, d’Albert Collins, Johnny Copeland et Robert Cray constitue-il toujours ta meilleure vente à ce jour?

BI : Non, nos meilleures ventes sont nos compilations d’anniversaires du label. Celle du vingtième anniversaire s’est écoulée à plus de 300.000 exemplaires, rien qu’aux U.S.A. “Showdown” s’est vendu à 270.000 exemplaires, et il continue à se vendre, puis viennent dans le désordre deux des albums que Johnny Winter a enregistrés pour moi, et aussi cet album acoustique de Buddy Guy et Junior Wells que j’ai acheté sous licence – et qui était à ce propos d’abord paru sur un label français – et qui s’est écoulé à plus de 100.000 exemplaires aux États-Unis, de même qu’un autre album de Buddy Guy initialement paru sur Isabel, et qui s’est également très bien vendu chez nous…

PM : Tu veux parler de “Stone Crazy”?

BI : Oui, ça vient d’ailleurs de ressortir en France. Et aussi le Professor Longhair…

PM : “Crawfish Fiesta”?

BI : Oui, oh, ça, c’est vraiment l’un des disques dont je suis le plus fier, quel grand album! Je suis vraiment verni d’avoir pu publier celui-là!

PM : Je l’adore, moi aussi!

BI : Laisse moi te dire: j’étais sur le point de m’acheter une voiture, et j’ai préféré produire ce disque à la place! Et c’était indéniablement la meilleure décision à prendre. C’est le tout dernier disque qu’il ait enregistré, tu sais?

PM : Je sais bien, je suis un fan de “Fess”, vois-tu?

BI : Eh bien, savais-tu qu’il est mort le jour même où ce disque est arrivé dans les bacs? Le jour même, mec!

PM : La même histoire qu’Otis Redding avec “Dock Of The Bay”!

BI : (soupir) Exactement, oui… Et ça m’a donné l’impression qu’il avait béni ce disque avant de partir, tu vois? C’était la première fois qu’il bénéficiait du contrôle total sur l’un de ses disques, tu sais? J’étais très honoré… Nous avons aussi bien vendu le premier album d’Albert Collins chez nous, “Ice Pickin'”… Et Koko Taylor, “Earthshaker” et aussi son “Force of Nature”… Et Lonnie Mack, “Strike Like Lightning”, encore un grand succès, tout d’abord parce que c’est un grand disque, mais aussi sans doute à cause de la présence dessus de Stevie Ray Vaughan…

PM : Oui, bien sûr…

BI : Le premier Roy Buchanan s’est très bien vendu aussi… Les compilations pour les 25ème et 30ème anniversaires ont également bien marché, mais pas autant que celle du 20ème… Et bizarrement aussi, le premier album des Saffire Uppity Women, qui est pourtant un disque spécifiquement américain, car tu dois être capable de penser en anglais pour vraiment en apprécier les paroles… Je crois que j’en ai vendu 85.000, rien qu’aux U.S.A.. Ca s’adresse vraiment à un public particulier, pas forcément celui qui est habitué au blues…

PM : Tu veux dire féministe?

BI : Le mot est peut-être trop fort, mais ça parle assurément davantage aux femmes. Il ne faut pas forcément être féministe pour les apprécier, mais il faut tout de même au moins être doté du sens de l’humour, et aussi d’une certaine conscience sociale, car elles abordent souvent des sujets sérieux… Moi, ça me convient tout à fait, car je n’ai jamais abandonné mes idéaux des sixties… Pour tout te dire, les menaces de conflits mondiaux m’effraient plutôt, ces temps-ci…

PM : Tu n’es pas le seul, mais revenons au blues… Au fil des ans, tu as pu travailler avec la plupart des grandes figures du blues contemporain…

BI : Beaucoup d’entre eux, en tout cas, oui…

PM : Avec lesquelles regrettes-tu le plus de ne pas voir pu collaborer?

BI : Well, tu veux dire, de leur vivant? La plupart des gens avec lesquels j’aurais rêvé de pouvoir travailler étaient en fait déjà morts quand j’ai débuté dans ce business… Parmi eux, mes deux plus grands regrets demeurent sans doute Elmore James et Sonny Boy Williamson II… Dans ma voiture, vois-tu, j’ai un chargeur de dix CDs, et le tout premier d’entre eux est une anthologie d’Elmore James. De sorte que quoi que je puisse écouter d’autre en roulant, je puisse à tout instant revenir à Elmore, pour vérifier si ça peut supporter la comparaison… Et rien n’est selon moi jamais aussi bon qu’Elmore James! C’est mon chanteur favori, peut-être pas le meilleur guitariste au monde, mais tout de même une sorte de perfection en soi: chaque note a un sens, chacune d’entre elles raconte une histoire… Et Sonny Boy pour son chant, son humour, ses qualités de songwriter et son excentricité…

PM : Et son jeu d’harmonica aussi, non?

BI : Oui, mais par dessus tout, j’adore ses paroles, et la façon dont il tournait chacune de ses petites histoires… “If you cross your heart to someone, you’re not supposed to tell a lie/ before you say wrong or do wrong, it’s gonna be so long or either goodbye”… Où allait-il chercher tous ces mots? Je l’ignore, mais c’est tellement parfait! Et je suis sûr en plus que chaque fois qu’il les chantait, il le faisait d’une manière différente, c’était un pur génie, crois-moi!.. Et aussi Freddie, Freddie King… Indiscutablement l’un des plus grands guitaristes du blues moderne… Et Luther Allison aussi, je regrette qu’il n’ait pas été suffisamment disponible avant de disparaître si tôt. C’aurait sans doute été fantastique de travailler avec lui. Je n’ai jamais eu l’occasion de le produire en studio, mais j’ai assisté à certains de ses enregistrements, et Jim Gaines y a vraiment réalisé un boulot remarquable. Luther avait tellement de soul, quelle voix!.. Mmmm… Qui d’autre encore?

PM : À propos de Luther, nous discutons en ce moment en sa seconde patrie (NDR: Pour ceux qui l’ignoreraient encore, Luther Allison avait longtemps élu domicile à Paris, avant de retourner s’établir aux États-Unis pour une seconde carrière qui s’y annonçait prometteuse)…

BI : Je suis si triste de l’avoir raté en studio, alors que nous avions enfin une chance de pouvoir y travailler ensemble (NDR: Alligator publiera tout de même en 1999 son “Live In Chicago”, capté quatre ans auparavant lors du Chicago Blues Festival)… À part lui, je regrette aussi d’avoir eu un moment la possibilité de signer Robert Cray, sans avoir su la saisir. Mais je ne pense pas qu’il aurait connu le même succès s’il l’avait fait, et c’est donc sans doute mieux ainsi. J’aurais aussi aimé pouvoir collaborer avec Etta James…

::::::::::::

Ainsi s’achève la dernière interview du jour pour l’un des ultimes pontes de l’industrie du blues, qui me raccompagne poliment jusqu’à la porte… Que subsiste-t-il en lui du jeune passionné qui fonda voici un demi-siècle l’un des plus prolixes labels de l’histoire du blues moderne? Nos lecteurs en jugeront par eux-mêmes…

Chaleureux remerciements à Sophie LOUVET et Bruno LABATI, ainsi qu’à Marie, de la fanzinothèque de Poitiers, pour son précieux concours d’archiviste.